洗濯機用の配管工事(プラミング)

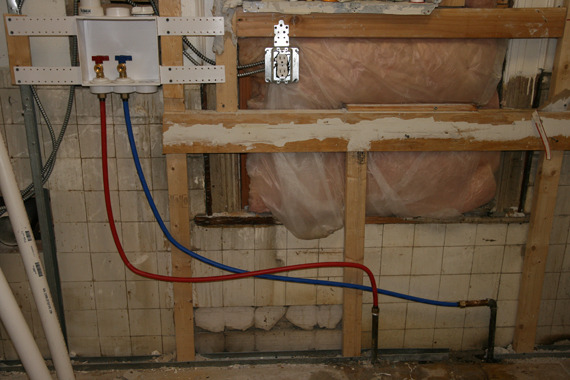

洗濯機用のプラミングは、PEXというプラスチック管システムにしました。

我が州はイリノイ州と並んで、最後までこのPEXを許可しなかったのですけど、2007年にようやく建築法が改正され、4階以下の建物にはPEXや PVC pipeなどのプラスチックパイプが使えるようになりました。

排水管はPVC pipeを付けてみました。

ちょっと角度つけ過ぎ?

配管を隠す壁を手前に立てる

プラミングが終わったランドリー窓側のフレーミングを施します。

プラミングの配管を壁の向こう側に走らせることを諦めたのです。

タイルめくって、モルタルめくって、100年前の柱に穴をあけて……っていうことをちょっとやりたくなかった。

それでタイル前に配管を走らせ、さらにその手前に新たな壁を作りました。

それとプロのプラマーを呼んで、乾燥機用ガスラインの変更をお願いしました。

乾燥機を設置予定の壁の向こう側に、キッチンのガスストーブを置くつもりなので

そちらの方へのエクステンションもついでにやってもらいました。

石膏ボードを貼っていく

配管と電気工事終了後、シートロック(石膏ボード)を張っていきます。

まずは窓側から。

この面は厚さ1/2インチのシートロックのライトウェイトってやつを張ったので

腰の悪いオバサン一人でも扱えたのですが

↑こちらの面はもともと厚さ5/8インチのものが張られており

4×8(フィート)の5/8インチのシートロックをどうこうするのは、どんなに頑張っても私の腰では不可能です。

そこで猫を抱いて昼寝をしていたシャミおを起こし、猫と布団を引っ剝がして(お約束)、シートロックの運搬と設置を手伝ってもらいました。

どうして1/2インチと5/8インチのものを混在させるのか、私には意味が分かりません。

全部5/8で統一したらエエやないの、と思うのです。

前の家をやったとき、シートロックの厚さなんか全部統一されてると思い込んで1/2インチのを大量購入した後で、天井だけ5/8インチだと分かって愕然とした経験があり、今回はアタフタせずに済みました。

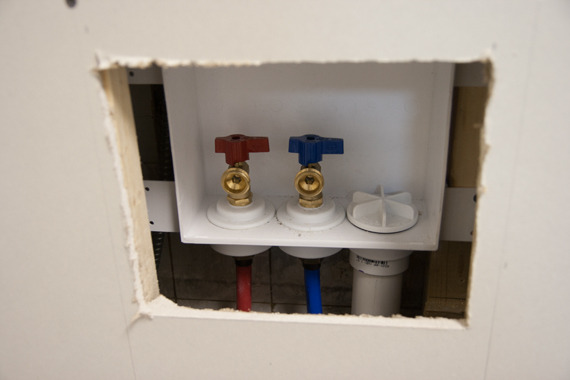

ランドリー配管ボックスの設置と処理

張り終わったシートロックと、洗濯機のお湯・水・下水の配管ボックスとの間にスキマがあいています。

このスキマは「あーあ、やっちまった」的なものではなく、想定内のスキマでして、シートロックを張った後に埋められるような位置にあらかじめスタッドを立ててあります。

そのへんに転がっている木を切ってボックス型に組み立てます。

ソーメン箱の蓋なんかも使っております。

使えるものは何だって使えばよいのです。

木枠を右と左のスタッドに釘打ちして

ランドリーボックスについてきた白いプラスチックの型枠をはめて

できあがり。

これでランドリー(洗濯機と乾燥機)関係の配管仕事は終了です。

コメント

SECRET: 0

PASS:

スネ夫お母さんみたくハンカチを口で噛んでキーーーッツ!ざます。$2800ですと!?

普通の人は払わなければいけないんですう。うちに来のはマルチタスクな人でした。なので時間給$130でした。。。

PVCパイプにクロラックス流してつなぎ目から水漏れさせた経験者です。腰大事にして下さいね。

SECRET: 0

PASS:

本領発揮で楽しそうですね。質問1:クービングフィッチングについて。水圧がかかるところでも使えますか、また負荷がかかるところでも使えますか。施工方法は加熱、接着剤・・・?質問2:PEXについて。既存の菅との接合方法は?既存ンの菅はねじを切ってるのかな?以上です。

SECRET: 0

PASS:

時間給システムなんですか。

弁護士と同じですね。

私もシャミおに時給130ドル請求してみましょうか。

クロラックスってPVCパイプを溶かしちゃうってことですか?

もしや原液を?

SECRET: 0

PASS:

>質問1

水圧……ここは洗濯機の排水ですがまったくオッケーです。メインドレインパイプの接続にも使われたりもします。負荷、とは? パイプの上に物をのっけるとかでしょうか? そのへんのことはよく分からないです。

施行方法は、管と管をゴムの筒で挟んでステンレスの金具で締め上げる、というものです。

two banded couplingsで検索していただけると分かります。

>質問2

既存の管にせよPEXにせよ、接続部分はフィッティングと呼ばれる部品が使用されています。

ですから既存の管についていたフィッティングをはずし(前回のエントリー)、そこにPEXと既存の管(ここでは銅管)を接続する仕様のフィッティングで接続する、という作業になります。

その接続フィッティングに管をつなげる方法が、銅管だとハンダ付け、PEXだと専用工具でパチンとしめるだけ。

PEXはすごく簡単なのです。